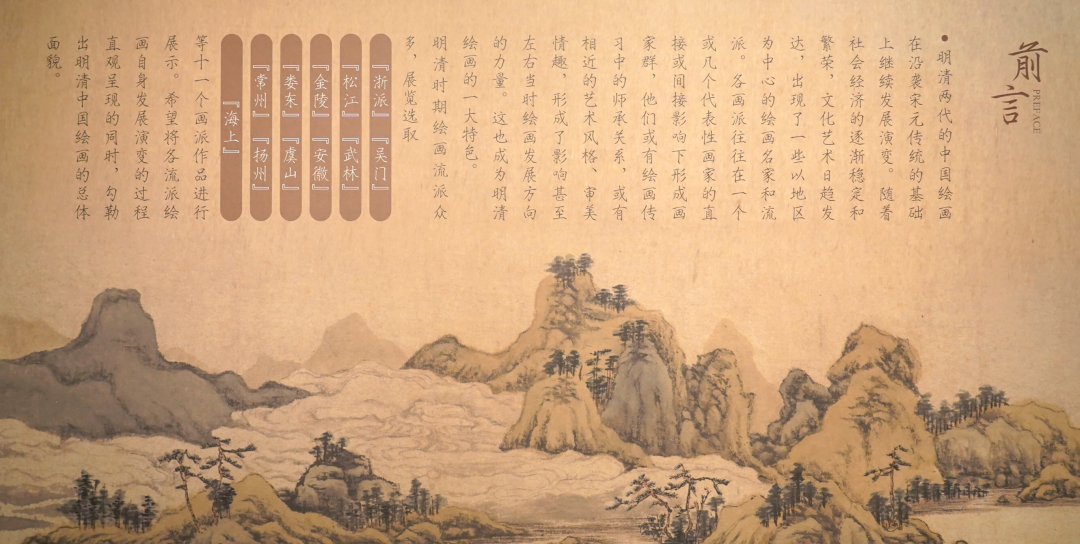

明清绘画五百余年,流派纷呈,名家辈出。明代绘画以地区为中心,出现了一批绘画流派与名家,在画坛主流相互衔接与更迭。清代绘画沿袭着元、明绘画的发展趋势,一方面文人画发展愈演愈烈,另一方面,也有一批画家另辟蹊径,形成新的流派。

这些流派如何发展而来,它们的代表人物有哪些人,绘画风格又是如何。接下来,听我们娓娓道来 ,走进“扬州画派”的艺术世界。

个性张扬,纵笔写意

清代中期,扬州因处于京杭运河和长江的交汇处,交通运输便利,漕运、盐业发展迅速,成为当时有名的商业都市。经济的蓬勃发展吸引了许多外地画家前来营生,他们重视生活感受,张扬艺术个性,追求创新,被称为“扬州画派”。

这些画家出身各异,或为下野官僚、失意文人,或为职业画师,为迎合市场需求,增强自身适应力,画家们大多采用纵笔写意的画风,描绘新兴商人和市民阶层喜闻乐见的各类题材,并赋予强烈的主观感情色彩,因与当时画坛的摹古正宗相背,故又有“扬州八怪”之说。

笔法简练,构图新奇

“八怪”之说虽是由来已久,但具体为哪几个人,却是说法不一。在这群画家之中,以金农和郑燮二人的影响力和成就最为突出。

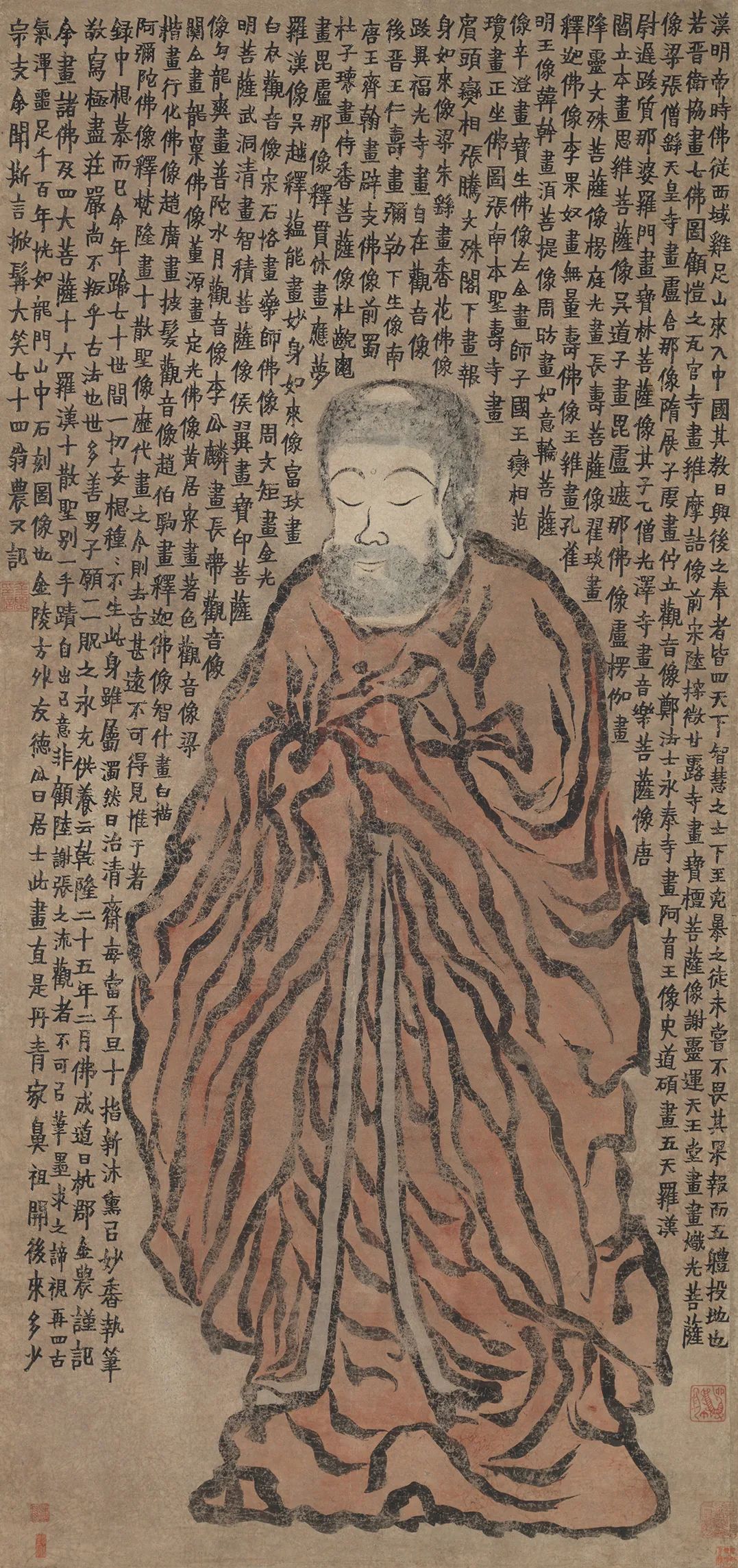

金农(1687-1764),字寿门,号冬心,又号稽留山民、曲江外史、昔耶居士等,仁和(今浙江杭州)人。他博学多才,工书画诗文,精篆刻、鉴定,能绘人物、花卉,尤工墨梅。

金农用笔古拙简练,笔下梅花构图新奇,淡墨圈花、浓墨点苔,梅花风格“瘦而不枯、细而不弱”;所画人物造型夸张,形象鲜明。

金农 佛像图轴

钤印:金农印信

上图为他所画佛像图,空白处以金农特有的漆书题记填满,书法长题参与画面构图,增添全图古拙、浑厚的气息。所绘人物线条粗重,有抑扬顿挫之韵律感,颇具金石笔法。题记两段,第一段长题叙述了佛教自汉代从西域传入后历代名画家所绘佛像图,并记述了绘制此图的缘由与场景。第二段题记引用友人的评价,表现出对该作品颇为自得的心情。此图为金农于乾隆二十五年,1760年二月所作,作者时年74岁。

清瘦潇洒,寓意深长

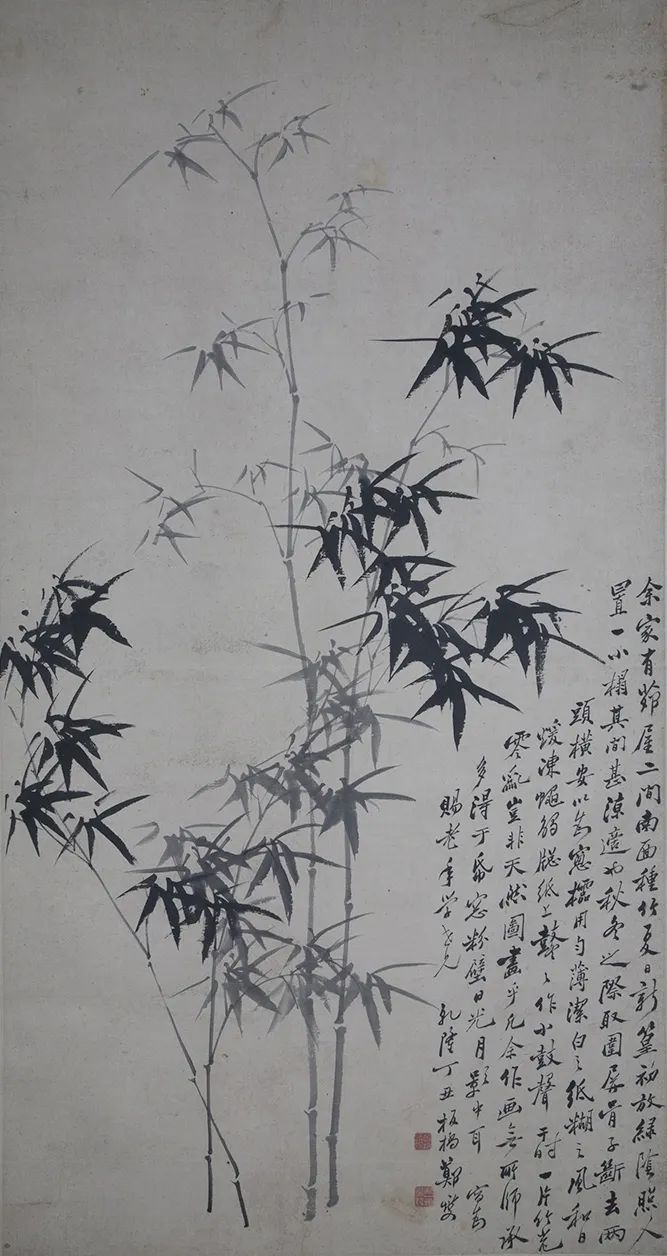

当然,画派之中最为人熟知的还属郑燮,郑燮(1693-1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。乾隆元年进士,曾任山东范县、潍县知县,辞官后在扬州卖画为生。郑燮才艺卓绝,诗、书、画无一不精,人称“三绝”。

绘画工于兰竹,尤精墨竹,所绘竹子构图简洁大方,风格挺拔清瘦,同时融入文人清雅高洁、坚韧不屈的风骨,配上相应的诗文,给人以心灵的启发与感悟。

郑燮 新篁初放图轴

款识:乾隆丁丑板桥郑燮

钤印:郑板桥、麻丫头针线

此作仅画纤纤修竹数枝,并以墨色的浓淡变化表现空间感。画面右下方款识:“余家有茅屋二间。南面种竹。夏日新篁初放,绿荫照人。置一小榻其间,甚凉适也。秋冬之际,取围屏骨子断去两头,横安以为窗棂,用匀薄洁白之纸糊之。风和日暖,冻蝇触窗纸上,咚咚作小鼓声。于时一片竹光凌乱,岂非天然图画乎?凡余作画,无所师承,多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳。”阐释了板桥画竹的心得。款识中“乾隆丁丑”为清乾隆二十二年(1757),作者时年65岁。

以俗入雅,不拘成法

不同于董其昌与“四王”的复古思想,“扬州画派”反对一味摹古,他们汲取顾炎武经世致用的主张与石涛师法自然的创作方法,将目光逐渐转移到现实生活之中,以底层百姓的生活为绘画题材。

下图是闵贞的一幅渔夫捕蟹图,闵贞,字正斋,号蓼塘,江西南昌人,侨居湖北广济,曾流寓扬州。擅长写意人物,尤工仕女,兼绘山水花鸟,其画学明代吴伟,同时吸取黄慎的人物画技法,独有所创。

闵贞 捕蟹图轴

款识:正斋闵贞画

钤印:闵贞、正斋

该图远景绘山峦,中景绘蓼滩垂柳,近景绘渔夫以箩筐捕蟹,所作人物,比例精确,情态自然,颇具动感,有挺拔豪放之气。画风活泼明快,笔墨超逸。

另外,这群画家大多一生际遇坎坷,因此具有强烈的叛逆精神,绘画用笔奔放,不拘一格。

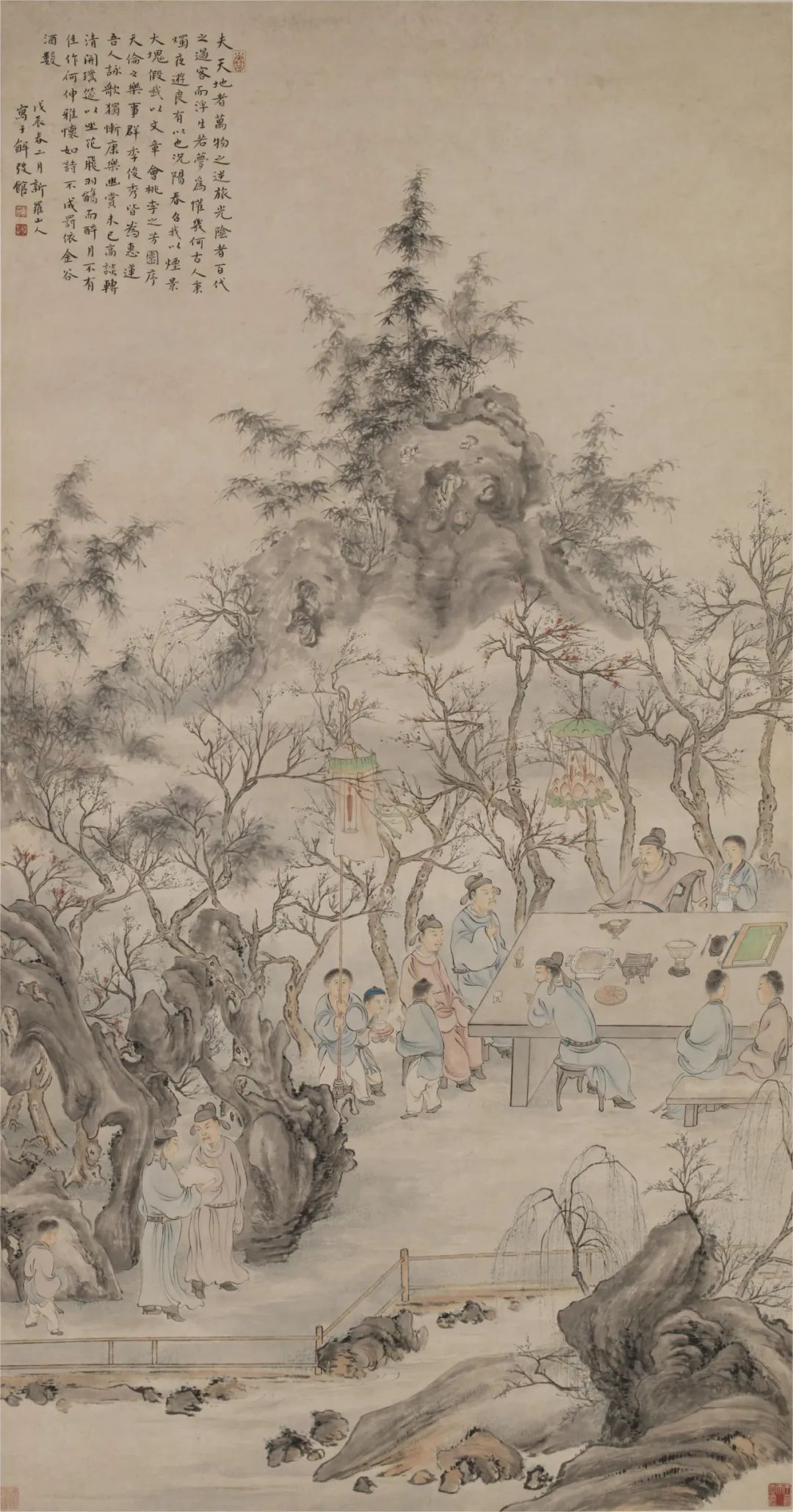

华嵒字秋岳,号新罗山人等,福建上杭人,寓居杭州,往来扬州卖画为生。精工山水、人物和花鸟,尤以花鸟画水平最高。笔墨纵逸骀荡,构思奇巧,一扫泥古之习。

华嵒 春夜宴桃李园图轴

款识:夜宴从弟桃花园序,戊辰春二月新罗山人写于解弢馆

钤印:华岩、秋岳、小园

上图是华嵒以唐代李白的《春夜宴从弟桃花园序》为题材,描绘了李白与从弟等人在桃李园饮宴的故事,是文人集会的传统题材。人物的描绘注重形态的刻画,线笔勾描劲力流畅,融工致与飘逸于一体。构图虚实得当,笔墨灵动,设色清雅,画风清新儒雅。款识中“戊辰”为清乾隆十三年,1748年,作者时年67岁。

“扬州八怪”一方面有着文人画家应具备的文化素养与孤傲、淡泊的文人气质,另一方面又因为生计不断适应市场需求,创作了许多通俗化、世俗化的绘画作品,画作充斥着乡间野趣,生动地表现了基层百姓的生活面貌。这种以俗入雅、雅俗兼备的风格虽被冠以“八怪”之称,却有力地冲击了清初阴郁僵化的画坛风气,对后世水墨写意画的发展也起到了积极作用。

来源:江西省博物馆

请输入验证码