宜春 ,初识1983

刘 斌

那时的宜春城,还是块巴掌大的地方。

我一手提着小木箱,一手提着个装着搪瓷面盆等杂物的网蔸,来到了西门十字路囗,打问着要找那家城西旅社。

看到右前方有一座桥。就是现在已经消失的双桥的前身,那时还没脱单呢,单着,叫秀江桥。后来才知道,是由苏联老大哥在1951年援建的秀江河上第一座钢筋水泥桥。

打问了二个宜春人,终于弄清了去城西旅店的路。这不怪宜春人,怪我自己听不懂这么有个性的宜春普通话。土主庙路!一个刚到宜春的人,谁会想到有一条这种名字的路呢。从路口进去,一百多米,有一囗水塘,旁边有一栋二层的建筑,墙上挂了块写了“城西旅社”的牌子,找到了。

水塘不大,一、二百平米吧,不规则形状。现在知道了,这个水塘应是个历史遗存,早在千年前的唐时,袁州城是有东湖、西湖的。而这个水塘,就应该是当年西湖的位置。古时候,袁州城西、东两端,各有一方泉塘,称为西池、东湖。西池在州城西北端,据资料记载,唐代乾元年间(758~759),由袁州刺史郑审开凿。唐元和四年(809)李将顺修建李渠时,将西池用作分水湖,称为“益州塘”,俗称西湖。据说当年的西湖也曾经莺歌燕舞、花红柳绿,亭阁台榭,蔚为壮观。

通过两段转角木楼梯,上到了二楼。房间蛮大,陈设却简单,一床一桌一櫈一脸盆架子而已,相邻两面墙上,钉了一根用凉晒的铁丝,锈迹斑斑。墙面是建筑涂料,上白下兰。透过窗户,房后是一片菜地,和几栋小平房,感觉是到了乡下,至少也是城乡结合部了。

还没开始打扫呢,楼下服务员高声大嗓的叫人接电话,我听了至少三遍,才听懂她用宜春话叫的是我呢。我飞奔下去,是单位上通知我,说政府办不同意干部包房间住,只能住政府招待所,住一天结一天。我悻悻地提上行李又往回走。

出了土主庙路,是个十字路口。没有红绿灯,因为城里都没多少车。主要交通工具就是自行车,男的骑28的,女的骑26的,漂亮女生还要骑斜杠的,自行车也是青年男女婚嫁彩礼的必选项。后来有一种车铃是转铃的,按出来的铃声是连惯的,清脆,欢快,很好听。到上下班的时点,街道就成了自行车的河流。我到单位报到后,单位同事共六人,就我是个青皮后生,这也是后来才知道的叫法。领导说,为了提高工作效率,决定单位购买一部交通工具,自行车,由我来保管,让我兴奋了好几天。

来到西门路口,旁边是一个修理自行车的摊点,一位老师傳在忙着,生意蛮多,我试探着向他问路,他不停手,摆摆头,让我顺中山路往东走,左手边能看到县政府招待所。我尚不辨城里的东西南北,抬头看看太阳,大致确认一下东方。

还好,没走多远就看到了县招待所的招牌,进走就办好了住宿。因为房间不固定,有啥房就住啥房,所以招待所从八人的大间到带套间的大房都住遍了,只是那时的套房也不如现在的标间好。

单位上只有我一个后生,又是专业对口的中专生,领导就让我先做办公室的工作,能更快熟悉业务。这天下午,开会讨论单位上集资建的四套住房的分配方案,让我记录。当局長说到柴棚间时,我愣了,记不了,不知道柴棚间为何物,是哪几个字。在我过往的二十年生活中,没有过柴棚间这个概念。我怯怯地问一声:柴棚间是什么?

谁知,局长竟会用宜春话说:你只么气,柴棚间都不省得?其实这句话我仍然没听懂,但偷瞄一眼局长的脸色,知道局长是不高兴了。局长是解放前就参加“青干班”的老干部,人很和善,善言。同事说,局长在街上遇到熟人聊起天来,可以在地上站出个坑来。他的身形有特点,有一回去裁缝店里缝裤子,裁缝师傅拿过尺寸一看:不对,应该是记反了尺码,哪有裤腰比裤长还大的呢!于是反了尺码来做。到拿裤子这天一量,还真没记反,还真是裤腰比裤长更大,重做。

从此后,我知道了融入当地语言文化有多重要,于是就不分场合地抓住一切机会学说宜春话。这一天我一个人到县物资局所属的一家公司去公干,对接的是公司一位姓王的办公室主任,宜春人,他听我说的宜春话不准,就跟我说起了普通话,弄得我不知该怎样开囗了。学说了三十多年宜春话,自以为可以了,可别人听起来,却说我有清江口音,哪来的?

有一句宜春方言,至今也没有弄懂。都知道人的脖颈是基本接近于圆的,可宜春人非得把人脖子叫成“扁颈”。后来结识了几位袁州民俗、方言大咖,请教一番,也没有得到可信服的说法。

工作上,有一项很重要的工作,叫农产品生产成本调查,需要抽调相关单位的人员来一起完成。其中蔬菜生产成本的调查点就在下浦,大约就是现在袁州区政府这块,那一片地方全部种的是蔬菜,需要坐班车才能去,而且算是下乡,每天能领2.40元的下乡补助。苎麻、辣椒的调查点在洪塘乡楼下村叫田湾里和泊仔背的两个山村。我第一次认识苎麻这种植物,能長一米多高,园园的叶子,叶面青绿,叶背泛白,毛绒绒的,风一吹很漂亮,是织造夏布的原料。我把苎麻的感受写进了長篇小说《浮桥纪事》里。

八十年代农民与干部的感情还是蛮深的。调查都是在冬天,农民都洗脚上岸,围着一炉碳火,品味一年的劳动成果,商讨来年的打算。到了调查农户家,主人会把碳火添得旺旺的,把他们叫做高椅的竹椅子放在最舒适烤火的位置让你坐。用木茶盘上茶,上的是五色茶,用类似于小酒杯一样的叫做瓯仔的瓷杯盛装,我心想,这主家有点小气,这么小的茶杯,不够我一囗喝的。然后发现,茶杯里不只有茶,还有几粒黄豆、一些红萝卜干、碎姜末、香椿末、腌豆腐粒等,还备了一把小巧精致的小铜勺,这敬的不是一杯茶,敬的是对贵客最高级别的礼节!

工间,还享用了点茶,就是两餐饭之间的一次小餐。在田湾里,主人为我们每人上的是一大菜碗的煮玛糍,每一块都有巴拿大,看着那份量,实在是吃不完,又不好意思说。正两难间,带队的当地干部从碗橱里拿出一个空碗,让我们分些在空碗里,才解了难。

晚饭是在泊仔背的一个调查户家,印象最深的是那碗腊肉!满满登登的一大土碗的腊肉,每一块足有大人的巴掌一般大,十几公分的厚,冒着热气,旺着油珠,飘着肉香!像一块块水晶,剔透如镜。我盯着那碗肉,强压着饥肠对它的欲望,估算着自己是否能消食得了一整块,又盼望着有谁先动筷子,好及时跟进而不至失礼。主人倒是一直叫大家吃腊肉,可就是不动筷子。这情节,要是多有几回,怕是要馋出病来。

当晚小雨,已不能返回城。主人为大家准备着竹蔑火把,和斗笠、雨披,引领着我们从田塍小路跌跌撞撞地到供销社设在田湾村的分销店夜宿,分销店只有一张值班用床,五个人挤成一床,在鬼故事中迷糊了一夜。

说到感情,八十年代的同事感情胜似亲情。单位六人,逢年节就家家轮流吃,我一单汉,只有吃没有请。哪家有大事,那也是单位大家的事。恰逢局长家于归之喜,全单位总动员,去到各家借来桌椅板櫈、碗筷炊具。副局长性直,人矮胖,说,我几十岁人还要去帮你搬桌子?说完,仍屁颠屁颠的去挑了一担碗筷回来。我则骑着单位仅有的交通工具一

一自行车,搭上同事,出西门,约三里路,就是省食用菌研究所,帮着釆买酒席需用的蘑菇,这是我第一次在大棚里釆摘蘑菇,味道并不好闻。回来,走下街,过浮桥,进几十米的小巷,开始爬坡,坡很陡,几十米長,有台阶,但窄。巷两边尽是一、二层的矮屋,砖木结构。上到坡顶,有一凉亭,亭里却摆了一铺肉砧,按约定,在此取一付猪下水。我第一次来到这里,看着像是乡下,大家叫此高士路,远眺能见大小两座山包,叫大小袁山。

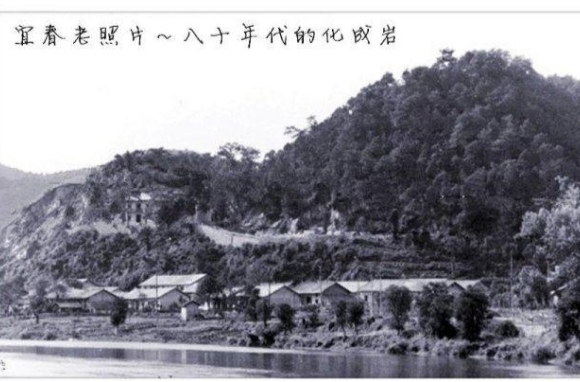

这一年最好的消暑地方,是化成岩,也不是化成岩,是化成岩前面的秀江河。第一次去,不认识路,是谢文东带的路,各骑一辆自行车。化成岩前河边,一块巨石耸立,怪石嶙峋。岩石下的河床比上游突然变窄,水流湍急,河床下切。据说岩石下有一岩洞,内有石桌、石凳、石床等,没听人进去过。见很多青皮后生从岩石上飞跃入水,却不见水花,我因不熟此河水性,不敢冒然跳之。只可惜1988年为修建化成岩水电站,把这处岩石给炸了。

认识一座城,需要天長日久,需要多角度深入。刘亮跟我说过,他小时候秀江是条重要的运输通道,可以直通赣江。秀江上有货船通过时,他们一伙打门狗哩就在秀江河南岸跟着船跑,一边还叫:“船上一滴米,船仔沉到底,船上一滴谷,船仔沉到度。”气得船家跳脚却也无可奈何。这样,我就知道,宜春曾经也是一座流动的水陆城。

翻开手头这本《中共宜春市党史大事记》,读到1930年,知道毛泽东曾在宜春东风大街上的天成药号主持召开了红一方面军前委会,史称袁州会议。都说是秀才遇到兵,有理说不清。可毛泽东这位大秀才,就对着三、四万刚刚从战场上撤下来的红军战将们,把道理说了个清,从而让红军避免了一次自投罗网式的毁灭。这样,我又知道,宜春曾经还是一座革命的光荣的城市。

就这样,1983,开始了与一座城的结缘。

2019.12.23

请输入验证码