彬江镇是袁州东关重镇,西接渥江、下浦、新坊,东连分宜。面积137平方公里,人口近6万。地势西高东低、南高北低,半山区半平地,森林覆盖率69%。自古水路有袁河流经,陆路有沪瑞高速,清萍、樟宜省道,铁路于上世纪初(1929年)即通浙贛线,如此便利富饶之地,史上必经繁荣,古有青瓷窑址。明嘉靖《袁州府志》卷2: 宜春县东有彬江市(集市)。民国《宜春县志》 卷11: 彬江 “距城四十里。市集环列,东部货物集合之区,出产富饶,水陆便利,商业颇称繁盛”。

关于彬江的起源,据考始于宋末元初,苏东坡后裔迁入古袁州,一部落于彬江,一部落地新田射鹏。苏族因祖先贬谪流离之苦,不谋仕途,惟崇书香。在袁州东40里落户建村,因村南森林茂密、杉树成林,遂取“彬”字,亦含文雅品高之意;又因村北袁河之水江平波宽、浩荡东去,遂取江字,亦含源远流长之意;故得名“彬江”。彬江二字所取之精妙,不愧为名门之后。

彬江明、清时属宜春县,民国时属宜春县第一区。解放初期曾设彬江区政府,后改镇、乡、公社,1985年恢复镇至今。彬江物产丰富、人杰地灵,农牧渔业发达。主产粮食,还有多种农副产品和矿产及加工业。因水面众多盛产鲜鱼,还有彬江柑橘和芋子炒牛肉闻名遐迩。民谣“春有茶、夏有瓜、秋有金桔、冬有鱼虾”。本土民俗风情有打麻糍、打春锣、赛龙舟等。

说到民俗打春锣有一个传说。乾隆微服私访到彬江,见满街无店开业,好不容易寻到一偏僻小店,老倌端出红薯丝饭,乾隆边吃边聊,临走扯一条红腰带写了几个字,叮嘱老倌:正月初二披着红带去衙门讨要钱粮。老倌不信也不敢去,老倌婆骂道:“老命都难活还要面子干啥?你不去我去!”没想到在乡所要到了银两,去州府也很给面子。亲友邻里不明就里,胡乱争相效仿,没红带就自己写,官府讨要不到就走大户,走完大户走村串巷;内容演变成说好话讨彩头,形式演变成送春符敲锣念唱,时间还是在春节后农闲之时,于是演变成现在的“打春锣”。

相传彬江与易经八卦有历史渊源。易经为万经之首,称中华文化源头。洪江与彬江同属仰山山脉,据仰山古庙石碑记载,大洪水时代仰山是人类避难之所,7000年前伏羲于此衍先天八卦以通神灵。《周易系辞下》曰:"仰则观象之地,即仰山。俯则对法于地,此地即指彬江。整个彬江地形呈现完整八卦图,传天佑之地。唐时南源广利禅寺(现重修于英山村黄花洲)高僧辈出,有百丈怀海的师兄南源道明禅师,亦曾为临济宗七祖楚圆禅师的弘法道场,南源村本地人方会(俗姓冷)即从师于楚圆,后来方会成为名扬天下的杨歧宗祖师。还有南源红花仰圣公庙,与分宜昌山圣母庙似有关联,颇为神秘。

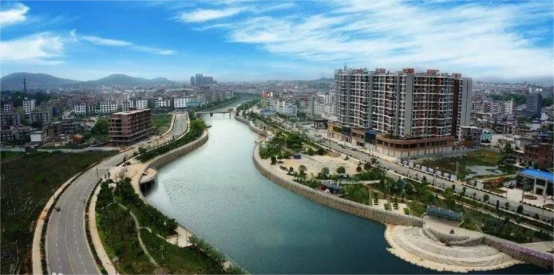

如今的彬江镇,在党的二十大精神和三比三争的号角下,发挥地理位置独特、靠近袁州分宜两城的优势,利用省道国道铁道及水陆航道的物流通畅便利,还具备电力充足、水资源及劳动力资源丰富,通信发达、社会服务功能设施齐全等条件,招商、亲商、安商、扶商、富商氛围浓厚,并大力发展以冬枣、苗木花卉、无公害蔬菜、林果、黑杨和生猪养殖等六大产业为主的农业产业化,促进农民收入持续增长。彬江曾荣获“全国商品集散先进乡镇”,现又誉为“农民书法家之乡”。

编审:谢红妮

审核:甘露

请输入验证码